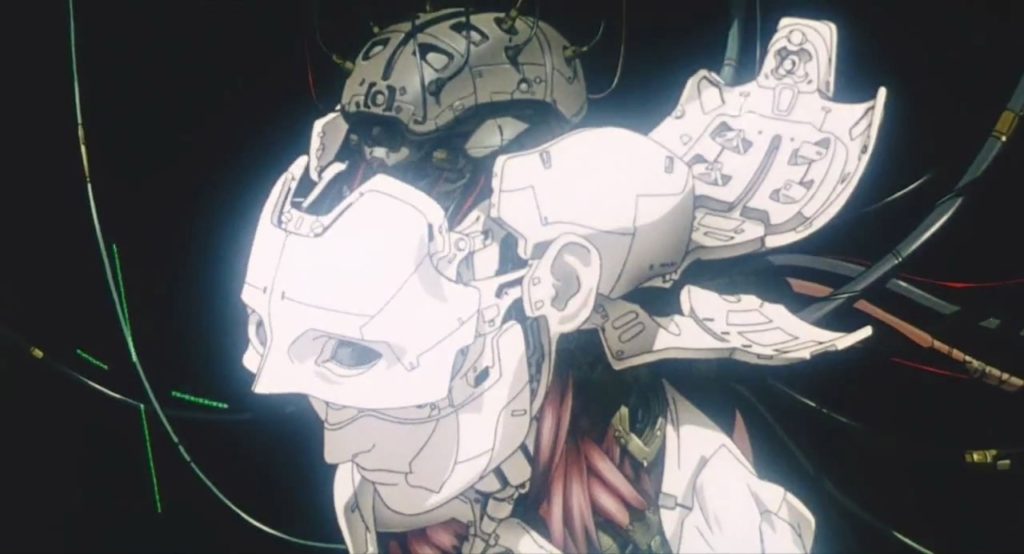

En Ghost In The Shell (Oshii Mamoru, 1995), la cyborg Kusanagi siente una incallable inquietud por el futuro, por un cambio que le resulta tan atractivo como aterrador. «¿Qué me pasará?», le pregunta al Titiritero, la inteligencia artificial que le ha propuesto fusionarse para alcanzar un nuevo estado de conciencia, «¿y si muero?». «Todas las cosas vivas deben morir», contesta el Titiritero, «yo también alcanzaré la muerte». Kusanagi acepta y, ahora dentro de un cuerpo de reemplazo pero con su mente conectada al mundo entero, repite una cita del primer libro de los Corintios: «Cuando era niño mi voz, mi sentimientos y mi pensamiento eran los de un niño. Ahora que soy un hombre no necesito los recursos infantiles, ahora puedo decir esas cosas sin ayuda, con mi propia voz.»

En el remake norteamericano de Ghost In The Shell (Rupert Sanders, 2017), la cyborg Killian recibe una oferta similar después de haber dedicado la película entera a investigar su amnesia. En esta ocasión la rechaza: «mi sitio está aquí». Toda la cinta americana está dedicada a recuperar un pasado robado de manera traumática; toda la cinta japonesa está dedicada a afrontar un futuro incierto pero imparable. Donde Kusanagi se pregunta «¿Quién soy y quién seré cuando cambie? ¿Qué me define?», Killian repite una y otra vez «¿Quién fui antes de que me cambiasen contra mi voluntad?»

Es imposible resumir aquí la complejidad temática de Ghost In The Shell, y además ya se ha hecho mejor en otras partes. Susan Napier ha subrayado la incomodidad con los límites del propio cuerpo y la idea (profundamente shintoísta y budista, pero también con numerosos antecedentes en occidente) de una entidad supraindividual de la que formar parte. Artur Lozano-Méndez explora cómo Oshii describe la negociación personal de la individualidad, jugando con piezas físicas, políticas, sociales y económicas, o la diferencia entre Kusanagi y su compañero Batou (más tarde protagonista de la secuela, Innocence) ante la inquietud existencial. Dolores Martínez considera a Kusanagi una «diosa cyborg» que escapa, en una evolución transhumanista, del biopoder del estado. Y todos coinciden: Ghost In The Shell es deudora directa del Manifiesto Cyborg, en el que Donna Haraway, académica experta en conciencia, veía en la tecnología una herramienta para superar los constructos de identidad y de género, un arma contra las jerarquías de poder. «Al contrario que las expectativas del monstruo de Frankenstein», escribe Haraway, «el cyborg no espera que su padre le salve mediante una restauración del jardín del Edén». La identidad, con transhumanismo o sin él, es algo que se moldea y batalla en el futuro.

Todo este repaso académico es para insistir en algo obvio: si Ghost In The Shell es una obra de referencia en el cyberpunk y el transhumanismo no lo es por su estética sino por su exploración de la relación con la máquina y su impacto en nuestra identidad. Habla de la mente, de la muerte, de la forma cambiante. Donde Oshii aprovechó para empujar sus pesquisas existencialistas, Hollywood (la de Sanders es una película creada por ejecutivos) construye su enésima historia de venganza, de conspiraciones y traiciones, plagada de traumas y amnesias. La Killian / Kusanagi interpretada por Scarlett Johanson (no voy a entrar en el whitewashing, por mucho que la cinta se empeñe en que no lo podamos ignorar con el giro más ridículo de los últimos años) repite una frase de primero de guión o de charla de coaching: «mis acciones me definen«. Y sin embargo dedica todas sus energías a perseguir ese pasado que «le robaron».

Hollywood, tan empeñada en que todo lo pueda entender un niño de siete años y en salvar al gato, parece incapaz de dar el salto que dio Oshii hace 22 años. En Hollywood siempre hay un malo, siempre hay un traidor que se redime, siempre hay una corporación diabólica. Las jerarquías de poder que afectan al individuo nunca son sistémicas sino anomalías controladas por un villano de opereta. El personaje siempre se dibuja hacia atrás (¿quién era Kusanagi antes de la sección 9, antes de que la encontremos en la primera escena de la versión de Oshii? Ni idea: no importa). El cambio nunca es natural, sino algo traumático y de origen externo. La identidad es algo que se recupera del pasado.

Tampoco es éste sitio para sacar conclusiones de toda una cultura en bloque (pues, de entrada, una cultura siempre es un conjunto de posiciones diferentes, un debate en activo, un espectro con polos a menudo enfrentados), pero no puedo evitar recordar que Japón, una vez derrotado y desmilitarizado después de la Segunda Guerra Mundial, se volcó en el progreso tecnológico, mientras que Estados Unidos se fundó sobre una ruptura reciente. Es un país sin historia, sin su Atenas o su corte imperial, empeñado en crear una mitopolítica propia que le justifique: quizá por eso Hollywood repite obsesivamente sus ideas de siempre (Blade Runner, Matrix, Robocop) y se empeña en ofrecer cierres que le legitimen.

Ghost In The Shell, en cualquiera de sus versiones (el manga original de Shirō Masamune, las películas, las series), se pregunta qué significa ser humano. Si la cinta de Oshii acaba con un final tremendamente abierto en el que se ha superado la necesidad pueril de tener una respuesta clara, la de Sanders finiquita el asunto con un chirriante monólogo de Killian: «Mi sitio está aquí» y «mis acciones me definen», dice, telegrafiando los temas principales del relato sin olvidarse de prometer una segunda parte.

Kusanagi acaba con un horizonte de posibilidades nuevo («la red es vasta e infinita»), Killian acaba recuperando su memoria y encontrando un lugar definido en el mundo. Kusanagi mira hacia delante, Killian hacia atrás. Cuando Batou se reencuentra con Kusanagi en Innocence, ella ya es otra cosa más allá de su pasado; me temo que en la inevitable secuela americana de Ghost In The Shell encontraremos a la misma cyborg que ya hemos visto, con sus recuerdos recuperados pero todavía sin nada que la haga única.