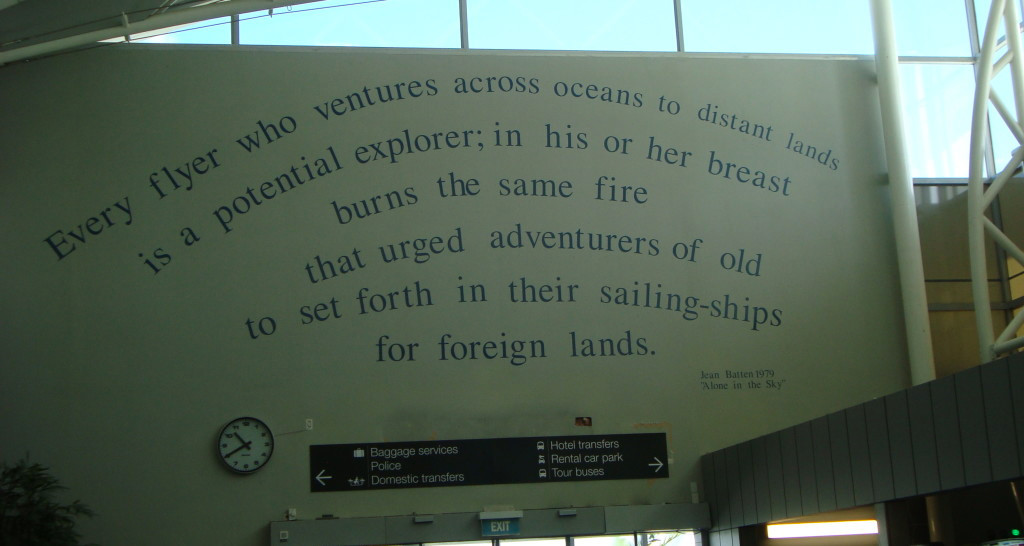

En el aeropuerto de Auckland recibe al viajero una cita de la aviadora local Jean Batten:

«Cada persona que vuela a través de océanos a tierras lejanas es un explorador en potencia». Cuando la leí, agotado tras horas y horas de viaje, pensé en hasta qué punto aquella potencialidad valía de algo. Era cierto que mi cuerpo entero estaba entumecido tras dormitar sentado en una sala de espera de Bangkok, y la comida insípida y las películas malas del avión bien podían contar como penurias de aventura, pero todo me había venido dado. Pensé en Irvine y Mallory, en Shackleton, Hillary y Norgay, en Gagarin, en Armstrong, en tantos valientes movidos por la llamada de la frontera, de lo desconocido, que dedicaron su vida a búsquedas imposibles. En comparación, yo sólo había tenido que contratar y cumplir: era un cliente, un consumidor, un turista que utilizaba servicios preparados y empaquetados, recorriendo caminos pisoteados.

Casi dos años después, mi amigo Andrés me invitó a una charla en la feria del libro de Sevilla. Allí su padre me descubrió a Javier Reverte y me hizo la pregunta que habría de sobrevolar mis viajes hasta ahora: “Y tú, que viajas tanto, ¿nunca te has planteado escribir sobre ello?”. Pues no, nunca lo había hecho. En aquel momento, me admití, mis viajes no estaban lejos de lo que podía experimentar cualquier turista voluntarioso; ni había escrito ni tenía sobre qué hacerlo. También me faltaban las herramientas: escribir no es un solo oficio ni permite atajos. Así que empecé a leer relatos de viaje y descubrir grandes exploradores, me dejé fascinar por Reverte, por Stevenson, por Cela, por Enric González, imaginé los pasos de Zheng He, de Cherry-Garrard, y empecé a darle vueltas a aquella cita de Batten. A ver qué había de verdad en aquella potencia.

1. De alguna manera, viajar es descubrir los lugares a través de fragmentos. No nos quedamos en ellos lo suficiente como para formar un relato completo (siquiera uno falso pero útil), no vemos sus ritmos, sus cambios, sus tiempos muertos. (Mi amigo Manolo Rivera sitúa en un mes la frontera entre «visitar» y «vivir en».) Y pese a ello, cuesta no intentar encajar las pocas piezas que nos son dadas: “he conocido este sitio y es así”. Supongo que se nos exige un retrato a nuestro regreso, como una suerte de examen para probar que la inversión ha servido de algo. También es difícil llevarse bien con lo incompleto. A veces intento compensar este impulso imaginando rutinas e inconveniencias, rellenando los huecos que no se me han mostrado con pasta mundana. ¿Cómo se aburre la gente aquí? ¿Cómo es un festivo, cómo una espera rutinaria repetida centenares de veces? ¿Cómo es todo esto cuando ya no es nuevo?

2. Me perdí en el camino de Kumano. El camino de Kumano, ruta sagrada de Japón, se parece al camino de Santiago en que todos sus tramos están estupendamente señalizados (“por aquí”), y se diferencia de éste en que todo lo que queda fuera de él también lo está (“por aquí no”). Aún así, Enrique y yo pasamos por alto un muy visible cartel de “Not Kumano Kodo”. Debió de ser por una charla muy agradable o por un calor muy adormecedor. El caso es que, una vez ignorado el cartel, preguntamos a unos paisanos que asintieron con vehemencia, “sí, sí, para adelante”. Sostuvimos nuestro error confundiendo unas marcas en los árboles, que debían de ser para tala, con marcas de ruta, y tardamos casi una hora en ceder a la sospecha de que aquello no era la peregrinación que nos interesaba. Maldijimos lo justo y volvimos al pueblo con aceptación y buen grado: a fin de cuentas, no teníamos prisa y nos quedaban fuerzas en las piernas para aquel extra. El incidente no supuso mucho trastorno y no volvimos a despistarnos. A menudo pienso en ese bosque (cuesta arriba por carretera de asfalto) que sólo vimos por habernos perdido. No era camino de Kumano pero también era camino, y gracias a él pudimos quitarle algo de normatividad y economía a la ruta. Me hubiera gustado llevar un GPS para estropear el dibujo de nuestro trazado y dejar constancia de nuestro despiste, como un gesto de rebeldía inútil ante la dictadura de los carteles: ¡qué se han creído, decirme a mí por dónde ir!

3. Algunos días me asalta la necesidad de visitar un sitio nuevo. No necesita ser lejano ni grande, me basta con descubrir una calle que no conocía, con torcer un poco mis trayectos rutinarios, encontrar nuevas aceras, nuevo asfalto, nuevos parques. Salir de una estación por una puerta ignorada y descubrir que la ciudad se abre en otras direcciones. También suele sucederme que decido, de repente, atravesar las fachadas que contemplo a diario, cansado de verlas sin atender a sus interrogantes. Así, me adentro en tiendas en las que no busco nada, me cruzo sin rumbo con gente atareada en centros comerciales o bebo café en los bares menos recomendables. Son mis pequeñas exploraciones, mis pequeñas conquistas. Amplío, aunque sea un poco, mi mundo, sin sumarle nuevos horizontes de expectativas ni redibujar significativamente el mapa. Sin provecho, en fin, o sin más provecho que el de aliviarme sabiendo que nunca podré conocer del todo lo que me rodea, que el mundo siempre será más grande que yo.

4. Desde el mirador del ayuntamiento en Shinjuku, a muchos metros sobre la calle, Tokyo se revela como una ciudad infinita, extendida sin orden ni concierto sobre un mapa imposible. En inglés lo llamamos sprawl. Tokyo ha crecido una y otra vez (la ciudad ha sufrido bombardeos, incendios y terremotos) siguiendo como única lógica lo inesperado. Una tenue neblina oculta sus límites, amplificando así la fantasía de un manto interminable de luces y asfalto. Ante uno se abre un mundo irreal, literario o cinematográfico, que oculta a buen seguro centenas de historias, de universos incompatibles, de cruces posibles que jamás verá. A mí, en cierto modo, me reconforta. Tokyo, como todas las grandes ciudades, está hecha para sugerir sin ser jamás desvelada por completo, para ser vivida y no abarcada. No seré yo quien rompa esa poética.

5. Pese a haber estado numerosas veces en Francia, nunca he visitado París. Me sucede algo parecido con Italia y Roma. Me gusta lo que la ciudad representa, su historia y sus ideales, pero (parece ser) no lo suficiente como para hacerme ir hasta ella. Tal vez el mito esté agotado, tal vez la hemos repetido tanto que la hemos vaciado de sentido. Creemos sabernos París y el exceso de idealización la desidealiza: de ahí que tenga su propio síndrome. Podría ser el caso de todas las grandes capitales, pero no sucede igual (o al menos, no a mí) con Tokyo, Londres o Nueva York. Son, tirando de tópico, ciudades-aleph, que se contienen tanto a sí mismas como a su propia contra-ciudad. Así, en Londres uno encuentra el Londres que espera encontrar, y puede hacerse todas las fotos de rigor, pero también un desafío a esa propia imagen. Si uno sabe moverse fuera de las postales estas ciudades revelan su anarquía y su querencia por la sorpresa; para no estropeársela no les contaré aquí mis rincones perdidos favoritos. Nueva York, Londres, Tokyo: sueño a menudo que vuelvo a ellas y descubro calles y lugares imposibles que muy seguramente existan, como una biblioteca de Alejandría que contiene todas las vidas y los espacios.

6. Hace días que vivimos bajo cero. Es un estado común a ambos lados del puente de Öresund, que uno no alcanza a entender (otra cosa es imaginar) hasta que no le queda más remedio que lidiar con él. El mundo está cubierto de nieve y los lagos y canales se han convertido en superficies transitables, como prueban algunos niños valientes. En el camino de mi casa a la estación hay una fuente que se ha congelado formando grotescas figuras de hielo. Cada día me detengo lo suficiente (antes de que el frío queme mis mejillas y mis manos) a ver sus apéndices y tumoraciones cristalinas. La nieve nunca es igual para el turista que para el local, y a su encanto infantil empieza a acompañarle un innegable fastidio. Si el clima inglés puede describirse como miserable, el escandinavo es directamente cruel. De todos modos, sigo disfrutando del sonido ensordecido de mis pisadas. El mundo cruje cuando avanzo, crunch, crunch, y parece no haber nada más allá de esto. Como en un grabado ukiyo-e de Hiroshige (pienso, por ejemplo, en “Nieve de tarde en Kanbara”), hay algo en un mundo helado que desafía al tiempo. No se trata de una congelación fantástica que lo detenga, es una sensación diferente a la eternidad: más inmediata, menos solemne, más calmante. Más bien los procesos (y toda cosa es en realidad un proceso) dejan de mostrar su fluir por un momento, dejan de moverse para que los veamos como son. El agua no es agua que brota sino formas, tubos, estalactitas fantasmales de un momento que ya ha pasado. No es un tiempo sin tiempo sino un rastro, un retrato físico de la impermanencia de todas las cosas: el mundo de hace unas horas, unos días, se prolonga como un eco para que podamos ver lo que ya ha desaparecido. El escenario helado, con su suelo y su cielo blanco, es una retirada del mundo para dejar entrever el Vacío. Pienso en eso mientras corro, con punzadas de dolor en orejas y dedos, a refugiarme bajo techo e imagino la impermanencia de un café bien caliente entre mis manos.

6. Hace días que vivimos bajo cero. Es un estado común a ambos lados del puente de Öresund, que uno no alcanza a entender (otra cosa es imaginar) hasta que no le queda más remedio que lidiar con él. El mundo está cubierto de nieve y los lagos y canales se han convertido en superficies transitables, como prueban algunos niños valientes. En el camino de mi casa a la estación hay una fuente que se ha congelado formando grotescas figuras de hielo. Cada día me detengo lo suficiente (antes de que el frío queme mis mejillas y mis manos) a ver sus apéndices y tumoraciones cristalinas. La nieve nunca es igual para el turista que para el local, y a su encanto infantil empieza a acompañarle un innegable fastidio. Si el clima inglés puede describirse como miserable, el escandinavo es directamente cruel. De todos modos, sigo disfrutando del sonido ensordecido de mis pisadas. El mundo cruje cuando avanzo, crunch, crunch, y parece no haber nada más allá de esto. Como en un grabado ukiyo-e de Hiroshige (pienso, por ejemplo, en “Nieve de tarde en Kanbara”), hay algo en un mundo helado que desafía al tiempo. No se trata de una congelación fantástica que lo detenga, es una sensación diferente a la eternidad: más inmediata, menos solemne, más calmante. Más bien los procesos (y toda cosa es en realidad un proceso) dejan de mostrar su fluir por un momento, dejan de moverse para que los veamos como son. El agua no es agua que brota sino formas, tubos, estalactitas fantasmales de un momento que ya ha pasado. No es un tiempo sin tiempo sino un rastro, un retrato físico de la impermanencia de todas las cosas: el mundo de hace unas horas, unos días, se prolonga como un eco para que podamos ver lo que ya ha desaparecido. El escenario helado, con su suelo y su cielo blanco, es una retirada del mundo para dejar entrever el Vacío. Pienso en eso mientras corro, con punzadas de dolor en orejas y dedos, a refugiarme bajo techo e imagino la impermanencia de un café bien caliente entre mis manos.

7. “Y tú, que viajas tanto, ¿nunca te has planteado escribir sobre ello?” No, o sí, puede ser, pero ahora que lo dices sí, desde luego, me gustaría. Aquello me hizo viajar de otra manera, buscando una narrativa, desmontándola luego, analizando (y librándome de) el relato que contaba de mis viajes pasados. Viajar para qué. Escribir para qué. No hay nada más estéril que buscar motivos a aquellas cosas que ya hacíamos felizmente sin ellos. Costó años, pero al final descubrí argumentos en esta falta de motivos: no quería conquistar nada, no quería descubrirme a mí mismo. Se puede explorar sin reclamar tierras ni medallas. Viajaba (todavía viajo) para ver con claridad, para estar en casa en el camino, para moverme sin buscar; escribo para contar lo que veo, para viajar dos veces, para no intentar capturar el viaje ni ponerle meta. No sé si éste era el fuego del que hablaba Batten: la urgencia de salir hacia una tierra inalcanzable llamada Lejos, sin otro ánimo que el de estar permanentemente en viaje.